Обожженное дерево в интерьере и экстерьере дома Обновленная серия экстерьерных и интерьерных новинок из натуральной древесины. Дизайнерская линия носит название Термическое дерево или обожженное дерево и направлена на решение актуальных вопросов по оформлению экстерьера, а также интерьера из натурального, искусственно обожженного огнем дерева. Внутренний дизайн состоит из дверей, перегородок между […]

ИЗ МАССИВА

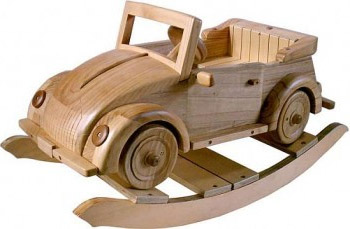

резьба по дереву •домовая резьба • резные наличники • резной декор • мебель • двери • лестницы • пиломатериал как заказать * доставка * оплата Для играющих детей важную часть их процесса взросления составляют игрушки. Вы не найдете ни одного ребенка, кому они не нравятся. Играться – это их любимое […]

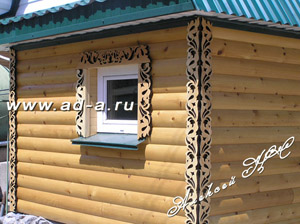

резьба по дереву •домовая резьба • резные наличники • резной декор • мебель • двери • лестницы • пиломатериал как заказать * доставка * оплата Строительство домов из дерева во все времена можно смело назвать самым распространённым, видом строительства. Сегодня своей большой популярности они добились при строительстве дач, коттеджей, бань […]

Задолго до крещения Руси в ней уже были деревянные храмы. Какова была архитектура этих церквей? К сожалению, ответить на этот вопрос при тех скудных сведениях, которые дошли до нас, нет никакой возможности. Пока же у нас нет данных даже для приблизительных и гадательных предположений. Единственное сведение, которым мы располагаем, относится […]

строительство деревянных домов – вглядимся в детали Говорить о достоинствах деревянных домов — значит повторять уже много раз сказанное. Общим местом уже давно стало то, что они «дышат» и лучше удерживают тепло, а микроклимат в них крайне благоприятен для человека. Также мало кто будет спорить с постулатом, что деревянные дома […]

Издревле главными строительными материалами для русских зодчих были дерево и глина, благо что и того и другого было в избытке. Глиняные кирпичи, по свидетельству историков, получили на Руси распространение начиная с середины X века, а дерево в качестве основного строительного материала использовалось с незапамятных времен. Именно деревянная архитектура стала основой […]

Плинтус деревянный в Хабаровске, Владивостоке и Москве. Плинтус деревянный является окончательным элементом, любого помещения после ремонта. Если плинтус деревянный, грамотно подобран с напольным покрытием, мебелью, обоями, и другими элементами интерьера, он способен подчеркнуть все достоинства помещения. Очень важно, чтоб плинтус деревянный, был качественный. Достоинства плинтуса деревянного. Плинтус деревянный необходим, когда […]

Декорирование деревянных дверей, лестниц, арок, окон, мебели, беседок, садовой мебели, и других предметов интерьера из массива дерева. Декорирование своими руками, это увлекательный вид творчества, дающий возможность создавать собственные шедевры из обычных предметов. Благодаря создающейся на сайте коллекции резного декора, вы без труда сможете освоить технику декорирования и научитесь своими руками […]

Декорирование стен в доме. Отделка стен резным декором из дерева, помогает создать эксклюзивный интерьер. Существует много комбинации декорирования стен деревянными изделиями, благодаря которым облик стен вашего дома приобретает роскошный и уютный вид. Если просто хочется обновить, интерьерный стиль и заставить играть новыми гранями приевшийся дизайн. Для оформления стен можно использовать […]